一、传统手工算量为何被时代淘汰?

在建筑行业,流传着这样一个争议:当图纸厚度超过半米、钢筋型号多达200种时,造价工程师是否还要用计算器逐个累加?2023年某住宅项目审计数据显示,手工核算10万平方米工程量的平均误差率达7.2%,而采用广联达BIM土建计量平台GTJ2025的项目,误差率骤降至0.8%。这揭示了传统算量模式在大型工程中的致命短板——效率与精度难以兼得。

广联达土建算量软件通过三维建模技术实现了量价分离到量价融合的突破。以天津港21公里货运通道工程为例,工程师运用施工段模块,将12车道的路基土方计算周期从45天压缩至9天,并精准识别出27处图纸标高误差。这种“所见即所得”的实时计算能力,使得传统手工算量如同算盘之于计算机,正在加速退出历史舞台。

二、复杂结构如何实现毫米级精度?

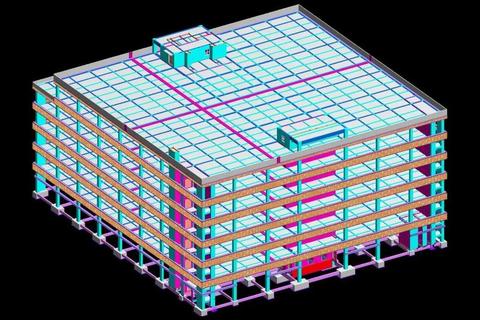

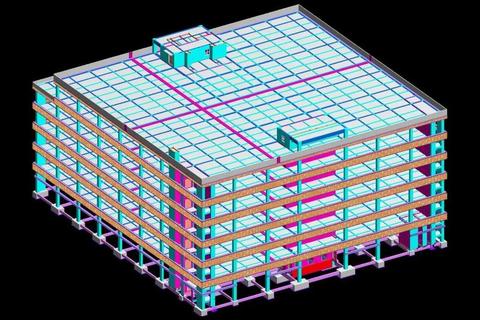

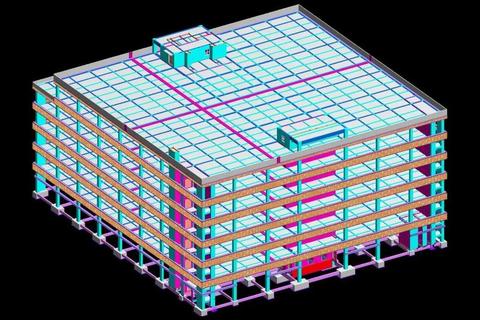

当遇到地下三层错层车库与曲面幕墙交织的异形建筑时,广联达的智创高效新标杆特性尤为凸显。软件独有的“真三维布尔运算”技术,可自动处理跨层构件扣减关系。某商业综合体项目中,工程师通过自定义节点功能,仅用3小时就完成了传统方法需要两周的钢结构节点算量。

基坑支护模块更是破解了行业三大痛点:在深圳某深达28米的地铁站工程中,软件自动生成支护构件库,将156种支护类型的配筋误差控制在±3根以内,相比手工计算效率提升12倍。坡道模块的应用则让重庆某山地酒店项目的弧形车道混凝土量计算精度达到99.3%,远超行业95%的平均水平。

三、全流程协同如何重构建造生态?

智创高效新标杆的价值不仅体现在单点突破,更在于打通了设计-施工-结算的数据壁垒。广联达GTJ2025支持200人同时在线的云端协作,某超高层项目团队通过施工段模块划分,实现56个施工段工程量同步更新,较传统模式节省了1500小时的对量时间。

在杭州亚运场馆建设中,装配式模块的应用创造了行业新纪录:预制看台板的钢筋量计算误差仅0.17吨,与工厂下料数据完美匹配。项目结算阶段,通过云检查功能自动比对1.2万条清单项,提前发现37处计价偏差,避免经济损失超600万元。这种全过程数字化管控,让“零变更结算”从理想照进现实。

四、建筑企业如何把握转型契机?

智创高效新标杆:广联达土建算量软件赋能精准建造全流程的实践表明,数字化转型已不是选择题而是必答题。建议企业分三步走:首先配置GTX 3060以上显卡的工作站,确保复杂模型流畅运行;其次建立“BIM+造价”复合型人才梯队,通过《广联达算量应用宝典》系统培训;最后重构业务流程,将建模精度纳入KPI考核,某特级资质企业实施后,项目利润率提升了2.3个百分点。

当行业还在争论“软件是否会取代造价师”时,广联达用GTJ2025给出了答案:不会取代,但会用软件的工程师正在取代不会用软件的同行。在这场建造业效率革命中,选择与智创高效新标杆同行,就是选择在数字建造的浪潮中抢占先机。

相关文章:

文章已关闭评论!